Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.102.2

Orang Kristen dalam Sejarah Politik Indonesia

24 Desember 2018 11:03 WIB

Diperbarui 15 Maret 2019 3:51 WIB

ADVERTISEMENT

Sejak awal, sejarah bangsa ini dipenuhi gejolak politik. Kelompok-kelompok terfragmentasi begitu kental. Masing-masing berupaya merebut pengaruh, menjadi yang paling dominan, apakah nasionalis, komunis, atau agamais.

ADVERTISEMENT

Di antara itu semua, kelompok Nasrani―baik Kristen Protestan maupun Katolik―menyimpan kekhawatiran tersendiri: menjadi minoritas yang tertindas. Maka ikut berpolitik menjadi kewajiban untuk dapat memengaruhi kebijakan. Tujuannya: jaminan keamanan dan kebebasan beragama.

Suasana memanas dimulai setelah pemilu pertama tahun 1955. Sukarno mengumumkan Konsepsi Presiden yang menandai awal berlakunya Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Kebijakan itu dianggap sebagai kemenangan bagi Partai Komunis Indonesia, sebab keberadaan PKI dalam kabinet―bersama perwakilan partai lain―menjadi salah satu prasyarat utama.

Kebijakan tersebut ditentang keras Partai Katolik dan Masyumi. Sementara partai lain menolak dengan sikap wait and see, karena kabinet yang dibentuk akan bertumpu pada empat kaki (PKI, Masyumi, Partai Nasional Indonesia, dan Nahdlatul Ulama).

ADVERTISEMENT

Jusuf Wanandi dalam bukunya, Menyibak Tabir Orde Baru, menuliskan bahwa kelompok Katolik paling antikomunis dibanding kelompok Kristen lain.

Jusuf adalah salah satu akademisi cum aktivis Katolik yang turut mendirikan Center for Strategic and International Studies (CSIS) pada 1971. Lembaga ini sempat dicap sebagai think tank (wadah pemikir) yang mendukung Orde Baru dan berada di balik kebijakan-kebijakan rezim Soeharto itu.

Kekhawatiran kelompok Katolik atas PKI meningkat setelah melihat meningkatnya dukungan suara untuk komunis di hampir seluruh Jawa. Mereka khawatir PKI akan merebut kekuasaan dengan legal dan konstitusional.

Perbedaan pandangan politik antara PKI dan Partai Katolik ini membuat Jusuf waswas akan dijadikan target serang jika PKI menang.

Berkebalikan dengan Partai Katolik yang berseberangan dengan Sukarno melihat kedekatan sang Presiden dengan PKI, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) yang berbasis kelompok Protestan justru memutuskan untuk dekat dengan Sukarno.

Parkindo yang saat itu dipimpin oleh Johannes Leimena, lebih khawatir terhadap kelompok Islam yang hendak mengembalikan tujuh kata mengenai syariat Islam―dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya―pada Piagam Jakarta ke dalam konstitusi.

ADVERTISEMENT

Menurut Guru Besar Sejarah Gereja Indonesia Jan Sihar Aritonang dalam jurnal Kiprah Kristen dalam Sejarah Perpolitikan di Indonesia, Parkindo memilih dekat dengan Sukarno karena ingin memastikan Pancasila tetap menjadi dasar negara, dan meneguhkan jaminan kebebasan beragama.

Selain itu, Bung Karno juga memiliki kedekatan dengan Johannes Leimena. Menurut Sukarno, lelaki asal Ambon itu adalah orang yang sangat jujur, bagai Jesus of Nazareth. Oleh sebab itu, Sukarno mengangkatnya sebagai menteri.

Bahkan, Leimena tercatat sebagai tokoh politik masa Orde Lama yang paling sering menjabat sebagai menteri. Ia dipercaya Sukarno untuk terus berada dalam kabinet hingga 18 kabinet berganti―mulai Kabinet Sjahrir II pada 1946, hingga Kabinet Dwikora II 20 tahun kemudian pada 1966.

Ketika pecah peristiwa Gerakan 30 September (G30S/Gestapu) saat tujuh perwira tinggi militer Indonesia dibunuh dan PKI dituding jadi dalang, Partai Katolik bersikap tegas dan terang: menolak PKI.

ADVERTISEMENT

Sikap itu disusul pertemuan Sekretaris Jenderal Partai Katolik Harry Tjan Silalahi dengan Soeharto pada 4 Oktober 1965. Soeharto saat itu menjabat Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Ia menggelar operasi pembersihan terhadap orang-orang yang dituduh pelaku G30S.

Pertemuan Harry dan Soeharto itu menghasilkan pembentukan Kesatuan Aksi Pengganyangan Gestapu oleh aktivis mahasiswa Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

KAP/Gestapu menjadi “pasukan pendobrak” yang memberikan dukungan politik kepada Soeharto untuk mengganyang PKI. Mereka menggelar aksi-aksi demonstrasi antikomunisme untuk menekan Bung Karno. Aksi di Lapangan Banteng pada 9 November 1965 misalnya dihadiri 1,5 juta orang.

“Kami menggunakan anggota Hansip untuk mengetuk rumah-rumah warga, mengingatkan bahwa mereka bisa dianggap PKI jika tidak hadir dalam acara-acara massal kami,” tulis Jusuf Wanandi terkait demonstrasi tersebut.

Bagi pemuda Katolik, Soeharto adalah pahlawan. Ia satu-satunya harapan yang dapat diandalkan untuk menghancurkan musuh politik mereka―PKI, juga untuk mengakhiri kekuasaan Bung Karno yang terasa makin otoriter.

ADVERTISEMENT

PKI bahkan tak cuma dibubarkan, tapi “diganyang” dalam arti sesungguhnya. Ratusan ribu nyawa―kader dan simpatisan PKI―dihabisi oleh militer dan barisan antikomunis. Sementara ratusan ribu lainnya diasingkan ke Pulau Buru, Maluku, tanpa pengadilan.

Jusuf dalam memoarnya mengatakan, pembantaian itu menyisakan tekanan batin yang ia sesali sampai tua. Ia menyesal tidak berhasil mencegah pertumpahan darah, meski pernah mencobanya.

“Saya menanggung rasa bersalah karena banyak korban—PKI dan bukan PKI— pada tahun 1965-1966. Lebih parah lagi, saya tidak mengetahui penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi waktu itu,” kata Jusuf.

Seolah itu belum cukup buruk, naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan nyatanya malah menjadi periode gelap bagi partai-partai Nasrani.

Pada awal kepemimpinannya, Soeharto masih mendengar saran dari kelompok akademisi-aktivis Katolik yang mendukungnya—yang kemudian mendirikan CSIS. Saran itu terentang mulai soal kebutuhan partai guna menopang kekuasaan, hingga cara-cara populer untuk melakukan depolitisasi massa melalui musik, tari, film, dan sebagainya

ADVERTISEMENT

Tak heran pada paruh pertama Orde Baru 1966-1985, kekuatan politik Nasrani berada di atas angin. Sejumlah tokoh Kristen berhasil menduduki jabatan penting di birokrasi Orde Baru, kendati partai-partai Kristen perlahan dimatikan.

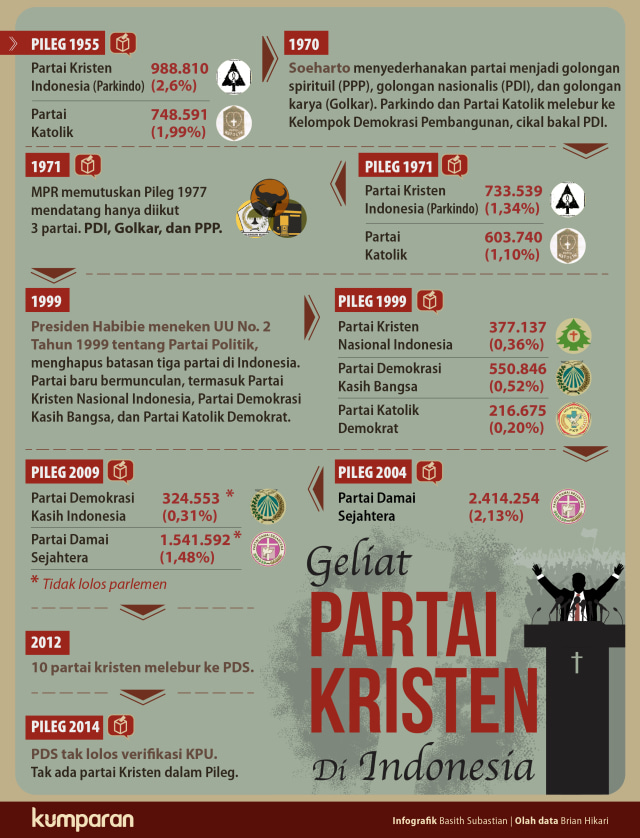

Pada Pemilu 1971, dukungan terhadap dua partai Nasrani menurun. Parkindo hanya mendapat tujuh kursi, sedangkan Partai Katolik tiga kursi. Sebelumnya pada Pemilu 1955 di masa Sukarno, Parkindo dan Partai Katolik sama-sama meraih delapan kursi parlemen.

Tak dinyana, Pemilu 1971 menandai akhir perjalanan Parkindo dan Partai Katolik. Setahun sebelumnya, 1970, Soeharto menyederhanakan partai-partai di Indonesia ke dalam tiga kelompok saja.

Tiga kelompok itu adalah kelompok agamis dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kelompok nasionalis dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan kelompok golongan karya buatan Soeharto sendiri yang jadi cikal bakal Partai Golkar.

ADVERTISEMENT

Dasar penyederhanaan partai itu demi menjaga stabilitas politik. Apa pun alasannya, kebijakan-kebijakan politik Soeharto mulai jadi bumerang untuk kelompok minoritas.

Pada Pemilu 1971, hanya dua partai (PPP dan PDI) dan satu golongan karya (Golkar) yang diizinkan ikut pemilu.

Otomatis Parkindo dan Partai Katolik tak punya pilihan selain bergabung ke partai nasionalis—PDI. Sebab tak mungkin mereka melebur ke PPP yang memiliki perbedaan ideologi lebih kental. Dan sebagian besar anggota partai Kristen enggan untuk bergabung dengan Golkar.

ADVERTISEMENT

Fusi partai itu, menurut Guru Besar Sejarah Gereja Indonesia Jan Aritonang, mengakibatkan hilangnya jati diri politik Kristen di Indonesia. Sebab Parkindo dan Partai Katolik jadi terpaksa bergabung dengan PDI yang berasaskan Pancasila dan nasionalisme.

Kenapa PDI dan begitu enggan bercampur Golkar?

ADVERTISEMENT

“Soeharto meminta kami mendukung Golkar. Namun kami keberatan. Pimpinan Golkar, yang sebagian besar berasal dari Angkatan Darat, tidak disukai oleh masyarakat karena korupsi atau main perempuan, atau keduanya,” tulis Jusuf dalam bukunya.

Semula, Jusuf berharap Golkar menjadi partai politik yang bisa turut memengaruhi kebijakan pemerintah. Tapi semua itu jauh panggang dari api. Ia berujar, “Bagi Soeharto, Golkar hanya alat politik untuk memenangi pemilu. Proses menentukan kebijakan pemerintah adalah hak dia sendiri.”

Jusuf dan kelompok intelektual Katolik lain pun kecewa terhadap Soeharto yang sempat mereka anggap sebagai pahlawan.

Kekecewaan lain kelompok Katolik ialah terkait konsep yang kemudian disalahartikan rezim Orde Baru, yakni kebijakan masa mengambang atau floating mass.

ADVERTISEMENT

“Tujuan awalnya untuk menggantikan demonstrasi massa yang banyak digunakan sebagai strategi PKI untuk melakukan revolusi. Bagi kami, permainan politik berdasar aksi massa mengganggu stabilitas politik dan pembangunan ekonomi,” tutur Jusuf.

Terlebih, Soeharto lalu mengerahkan massa mengambang itu hanya untuk mendukung Golkar.

“Rezim Orde Baru melakukan depolitisasi massa. Masyarakat saat itu tidak boleh ideologis,” kata pengamat politik LIPI Lili Romly kepada kumparan, Kamis (20/12).

Soeharto melarang partai-partai memiliki pengurus sampai tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa-desa. Pada saat yang sama, Hansip yang dikelola militer menyebar pesan dari rumah ke rumah yang berbunyi, “Kalau Anda pilih partai lain (selain Golkar), berarti Anda antimiliter dan mungkin saja pro-PKI.”

Pendeknya: Soeharto menebar teror ke rakyatnya sendiri.

ADVERTISEMENT

Semua itu dilakukan demi menjamin kemenangan demi kemenangan pada tiap pemilu semu.

Di pengujung Orde Baru, kelompok Kristen dan Katolik mulai terpojok karena Soeharto lebih merangkul kelompok Islam, terutama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Kebijakan yang diterapkan Soeharto selama 32 tahun umur Orde Baru akhirnya membentuk karakter politik masa kini, baik terhadap partai maupun masyarakat pemilih.

“Karenanya massa kita sekarang adalah massa non-ideologis. Istilahnya, pemilih itu swing voters—massa mengambang. Tingkat loyalitas kepada partai politik tidak tinggi,” imbuh Lili.

Runtuhnya Orde Baru sekaligus menandai kembalinya sistem multipartai. Partai-partai beraliran agama, termasuk Kristen dan Katolik, kembali muncul ke gelanggang politik nasional. Namun, belum ada satu pun partai Kristen yang mampu bertahan lama.

ADVERTISEMENT

“Tidak semua umat Kristen mendukung partai Kristen. Sama juga dengan Islam, tidak semua umat Islam mendukung partai Islam. Jadi soal partai tak lagi ideologis,” ujar Lili.

------------------------

Selamat Natal bagi saudara kami. Ikuti selengkapnya kiprah kaum Nasrani dalam perpolitikan Indonesia di Liputan Khusus kumparan: Mati Suri Partai Kristen