Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.103.0

Peneliti KKP: Tinggi Tsunami Selat Sunda 13 Meter

31 Desember 2018 22:02 WIB

Diperbarui 15 Maret 2019 3:51 WIB

ADVERTISEMENT

Penyebab Tsunami Selat Sunda yang terjadi 22 Desember 2018 mungkin telah terjawab, tapi masih ada misteri tersisa.

ADVERTISEMENT

Meski Anak Krakatau jadi tersangka utama, belum ada penjelasan pasti soal bagaimana tsunami senyap diam-diam merayap di laut malam, lalu menyapu pesisir Banten dan Lampung.

Ragam hipotesis bermunculan, dan data-data tentang ketinggian tsunami baru sebatas hitungan pemodelan.

Untuk mencari jawaban, peneliti tsunami Kementerian Kelautan dan Perikanan Abdul Muhari menyusuri lokasi bencana bersama dua peneliti Jepang, Fumihiko Imamura yang merupakan Direktur Institut Riset Internasional Ilmu Bencana di Universitas Tohoku, dan Taro Arikawa sebagai pakar tsunami Universitas Chuo.

Jumat (28/12), usai mengumpulkan dan mengolah data lapangan selama dua hari penuh, Aam—sapaan Abdul Muhari—membeberkan pendapatan timnya saat berbincang dengan kumparan di Pantai Anyer, Serang. Berikut penjelasan Aam.

Apa tanggapan Anda soal berbagai hipotesis penyebab Tsunami Selat Sunda?

ADVERTISEMENT

Sampai sekarang belum ada yang melihat langsung kondisi di lapangan. Kemarin Susi Air terbang dan tidak bisa melihat jelas karena masih bergolak, dan drone BPPT coba foto lokasi gunung. Tapi sebelum sampai ke titik yang dituju, sudah balik lagi karena gangguan teknis.

Jadi kalau kita bicara sumber mekanisme tsunami, dari perkembangan data dan fakta yang ada, hipotesis penyebabnya masih sangat debatable. Kita tidak punya data erupsi dan data gempa, jadi asumsinya ke mana-mana.

Kita punya data time zero-nya seismograf Badan Geologi saat berhenti bekerja. Oke, kita asumsikan itu sebagai waktu erupsi. Waktu erupsi kemudian kita balikkan analisis data gelombang (inversi waktu), dan ketemu sumbernya ada di Krakatau.

Yang kemudian saya bilang adalah: penyebab tsunami kita tahu, namun mekanismenya belum.

ADVERTISEMENT

Itulah kenapa dibutuhkan satu langkah lagi, yakni forensic disaster. Forensic disaster ini sama seperti forensik di kriminal—harus dibedah, dilihat.

Misal di kasus kriminal, kita tahu penyebab (kematian) karena pukulan benda tumpul. Tapi apakah pukulan benda tumpul ini kalau diarahkan ke tangan, bisa menyebabkan kematian? Itu harus dijelaskan oleh forensik.

Sama halnya dengan kebencanaan. Bukan hanya dari data-data yang ada atau data-data yang sebenarnya tidak langsung in touch dengan lingkungan itu sendiri, karena bisa beda-beda.

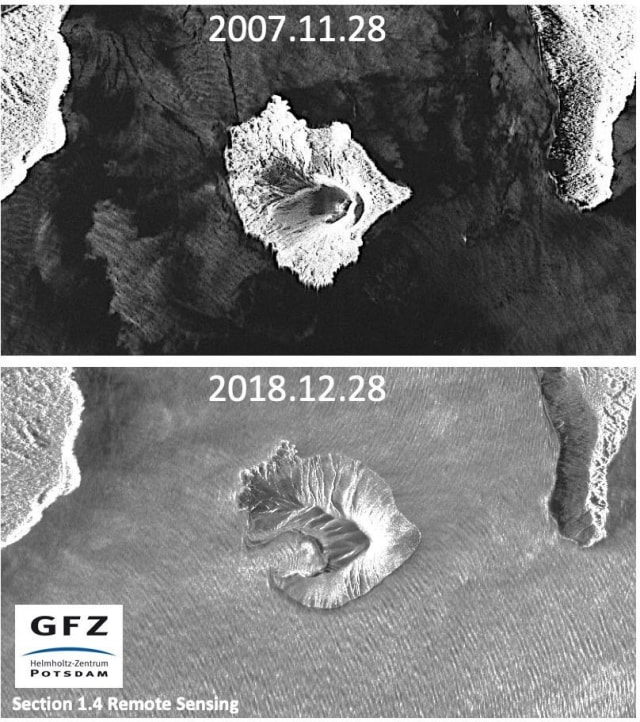

Jadi satu-satunya jalan untuk benar-benar mengetahui mekanisme tsunami ini adalah visit ke lokasi untuk benar-benar melihat apa bedanya Gunung Anak Krakatau sebelum erupsi dengan kondisinya yang sekarang.

Dari sana kita melakukan pengukuran. Apakah lewat data visual atau equipment, sangat penting untuk melihat langsung ke sana, untuk tahu: sebenarnya apa yang terjadi di Krakatau?

ADVERTISEMENT

Perlu diingat, saat kami (tim peneliti KKP) menyebut penyebab tsunami itu dari Gunung Anak Krakatau, itu maksudnya dari kompleks Gunung Anak Krakatau. Di sana ada empat pulau (termasuk Pulau Sebesi dan Sebuku) dan gunungnya sendiri.

Jadi, apakah kolapsnya (Anak Krakatau) yang menyebabkan tsunami itu ada di bagian inner side dari pulau ini? Who knows?

Kita masih enggak tahu apakah ternyata mungkin ada underwater landslide (longsor bawah laut).

Cuma balik lagi, untuk tahu apakah terjadi underwater landslide, kita juga butuh data. Jadi ini masih belum klir. Sayangnya kita masih belum bisa ke sana (kompleks Anak Krakatau) karena syahbandar pelabuhan masih melarang kapal mendekat.

Bagaimana hasil penelitian tim Anda di lapangan sejauh ini?

ADVERTISEMENT

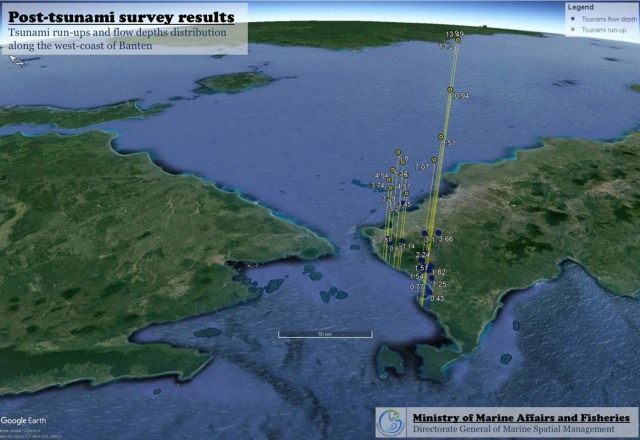

Awal membangun hipotesa itu dari hasil pemodelan numerik untuk menentukan distribusi tsunami di sepanjang pantai, dan menentukan daerah mana yang paling terdampak.

Pemodelan cepat itu berguna untuk membantu menentukan emergency response (langkah tanggap darurat), dan menentukan daerah-daerah prioritas (kala tsunami menerjang). Dan untuk kami (peneliti), nantinya untuk melihat kembali sumber pembangkit tsunami ini, apakah benar itu atau tidak.

Dari hasil perhitungan pemodelan (yang sudah dipakai) tersebut, distribusi tsunami sepanjang pantai mencapai ketinggian maksimal 2-3 meter.

Tapi setelah kami lakukan pengukuran di lapangan (bukan hanya berdasarkan pemodelan), ternyata hasilnya jauh lebih besar dari (hitungan pemodelan) itu.

Kami mendapati tinggi tsunami hingga 13,6 meter, 12.8 meter, yang artinya mungkin sumber tsunami yang sebenarnya bisa jadi lebih besar dari yang diperkirakan.

Informasi penting itulah yang kami dapatkan di lapangan: ketinggian tsunami sampai 13 meter—hampir lima kali lipat dari yang semula diperkirakan. Sehingga seharusnya kekuatan dari sumbernya juga lima kali lipat lebih besar.

ADVERTISEMENT

Itu sangat penting, karena untuk menguji, “Benar enggak asumsi yang ada selama ini?”

Data lapangan yang kami temukan kemudian diolah untuk mengetahui sumber seperti apa yang bisa membangkitkan tsunami setinggi 12 meter dan 13 meter di sepanjang pesisir Banten.

Mungkin ada proses lain yang sampai saat ini kita belum tahu.

Apa urgensi menemukan penyebab dan pergerakan rinci tsunami?

ADVERTISEMENT

Harus secepat mungkin ditemukan, karena akan memberikan insight yang sangat penting. Artinya begini, kalau kita sudah bilang, “Eh, tsunaminya ternyata lima kali lebih besar,” maka kita akan meng-exercise lagi.

Dalam exercise, kita bisa coba pola hitung longsoran 200 hektare atau 300 hektare, apakah lalu itu bisa mengonfirmasi hasil pengukuran di lapangan.

Hasil analisis citra satelit oleh peneliti BPPT Dr. Agustan sehari sebelum tsunami menunjukkan, terdapat 64 hektare daratan di Gunung Anak Krakatau yang diduga longsor ke laut.

Kalau misal longsoran yang bisa mengonfirmasi pengukuran di lapangan adalah 300 hektare, apakah (dengan patokan itu) kita bisa mereduksi risiko tsunami susulan atau tidak?

Karena sekarang kita masih waswas, masih ada warning untuk stay away sampai satu kilometer dari bibir pantai. Permasalahannya adalah: saat kita menyuruh orang untuk stay away, apakah kita siap mengakomodasi sekian ribu orang (yang selama ini tinggal di pantai)?

ADVERTISEMENT

Pagi kemarin saya nemu penjaring ikan sudah turun ke laut, saat BMKG baru saja merilis peringatan untuk menjauh satu kilometer dari bibir pantai.

Saya tanya ke dia, “Pak, tinggal di daerah sini?” “Iya,” katanya. Saya tanya lagi, “Kan disuruh evakuasi?” Dia jawab, “Ya gimana, saya kan cari ikan untuk makan.”

Jadi, daily economic risk untuk masyarakat itu jauh lebih penting daripada uncertain theories macam, “Bener nggak sih gunungnya mau meletus lagi?” atau “Terus apa saya disuruh evakuasi sampai batas waktu yang tidak diketahui?”

Apa perbedaan tsunami akibat aktivitas tektoknik dan vulkanik?

Tidak semua gempa keras menimbulkan tsunami, juga tidak semua gempa lemah tidak menimbulkan tsunami. Itu harus diperhatikan.

Tapi, kalau gempa akibat letusan gunung api, masyarakat yang berjarak dengan gunung api di tengah laut itu tidak merasakan gempanya. Dan kadang-kadang erupsi yang relatif biasa pun bisa membangkitkan tsunami, tapi tidak menyadari kalau tsunami itu sudah dibangkitkan oleh letusan gunung api tadi.

ADVERTISEMENT

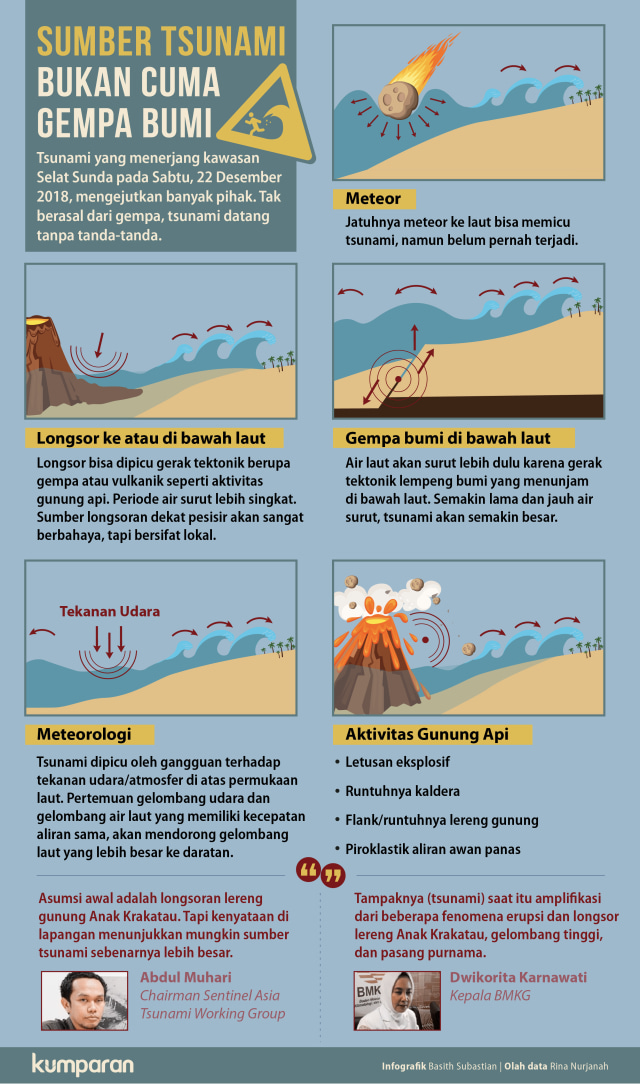

Selain itu ada beberapa hal lain yang bisa membangkitkan tsunami, misalkan jatuhan meteoroid, tapi itu kasusnya sangat jarang. Ada juga tsunami yang disebabkan oleh perubahan tekanan udara yang signifikan. Kasus ini biasanya terjadi di daerah-daerah yang latitude (garis lintang)-nya tinggi.

Intinya, jika tsunami itu didahului oleh gempa, baik gempa lemah atau gempa kuat, guncangannya tetap ada. Kalau tidak didahului gempa atau tidak ada guncangan, itu yang membuat kita missed.

Persis itulah yang terjadi pada Tsunami Selat Sunda yang tidak didahului gempa. Ketiadaan aktivitas tektonik membuat BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini potensi tsunami. Standar operasional prosedur BMKG hanya berpatokan pada tsunami akibat aktivitas tektonik seperti gempa, sehingga mereka gagap menghadapi tsunami senyap.

ADVERTISEMENT

Untuk mengantisipasi kejadian serupa berulang, BMKG kini hendak membangun sistem deteksi dini terkait potensi bahaya longsor di sekitar Gunung Anak Krakatau.

Apakah tsunami non-tektonik bisa diantisipasi?

Ini mungkin kejadian pertama di era peralatan modern yang dimiliki Indonesia, di saat sistem peringatan dini sudah ada, dan setelah pengetahuan kita tentang tsunami sudah mulai bagus pasca-tsunami Aceh 2004.

Tetapi satu hal yang perlu kita ingat adalah: tsunami itu evolve (berevolusi).

Setiap tsunami punya keunikan sendiri. Sangat jarang tsunami dengan karakteristik sama terjadi di tempat yang sama. Tsunami di tempat yang sama bisa terjadi dengan karakteristik berbeda.

ADVERTISEMENT

Untuk kasus Gunung Anak Krakatau ini, kita seakan-akan terbawa oleh karakteristiknya yang dari dulu terus-menerus erupsi, dan erupsi strombolian itu biasa.

Erupsi strombolian ialah semburan lava pijar dari magma dangkal, yang umum terjadi pada gunung api aktif di dataran (tengah atau tepi benua).

ADVERTISEMENT

Erupsi strombolian biasanya tidak masuk kategori erupsi membahayakan, dan tidak masuk kategori bisa menyebabkan kolaps pada sebagian kaldera (kawah gunung api) atau runtuh dari kepundannya.

Ini yang mungkin membuat kita mengabaikan potensi yang ada, karena memang dari sejarahnya belum pernah terjadi.

Kita kecolongan, karena kita tidak menyangka ini terjadi. Ini juga jadi tamparan, karena letusan-letusan strombolian mungkin terjadi di gunung api tengah laut (seperti Anak Krakatau).

Apakah tide gauge (alat ukur pasang surut atau perubahan permukaan laut) bisa menjadi early warning system bagi tsunami non-tektonik?

ADVERTISEMENT

Saat tsunami menjalar dari tengah laut, kita tidak tahu karena tidak memiliki alat deteksi tsunami di tengah laut (buoy). Yang kita punya cuma tide gauge yang ada di pantai.

Misal kita memasukkan tide gauge sabagai sistem peringatan dini, maka saat tsunami tiba dan terdeteksi oleh tide gauge, ya berarti tsunaminya sudah sampai.

Artinya, sudah tidak ada waktu lagi untuk menyelamatkan diri. Jadi bukan peringatan dini (tidak bisa digunakan untuk early warning system).

Kalau kita mau memiliki peringatan dini tsunami yang tidak dibangkitkan oleh gempa, maka mau tak mau kita harus punya ocean base equipment.

Karena risiko tsunami tak hanya di sekitar Gunung Anak Krakatau. Maluku, misalnya, juga dibangun oleh pulau-pulau gunung api yang risikonya hampir sama dengan Anak Krakatau.

Apa yang sebaiknya dilakukan untuk membenahi tanggap bencana di masa depan?

ADVERTISEMENT

Kalau ada assessment tentang risiko bencana, alih-alih mempertanyakan kembali kesahihan dari suatu penelitian, lebih baik melakukan tindakan nyata.

Jika dalam penelitian itu mengatakan, misal, kita terancam tsunami sekian meter, maka kita tanya lagi ke penelitinya, “Jadi menurut Anda sebagai peneliti, solusinya bagaiamana?”

Peneliti pun harus bisa memberikan solusi konkret, bukan cuma assessment.

Dan daripada mempertanyakan kesahihan analisis suatu risiko, lebih baik mengambil tindakan nyata secepat mungkin. Karena bencana ini tidak bisa dinego, “Heh, kau Bencana, jangan datang tahun ini, kami belum siap. Tahun depan saja.”

Asumsi akumulasi kerugian ekonomi kita akibat bencana dari tahun 2004 sampai sekarang—sekitar 14-15 tahun terakhir—mencapai rata-rata Rp 2,4 millar per hari.