Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.103.0

ADVERTISEMENT

“Rezim Jokowi adalah rezim yang lebih parah dari rezim SBY!”

ADVERTISEMENT

Kalimat itu diucapkan oleh seorang perempuan pengacara hak asasi manusia kala berorasi dalam aksi menentang pemenjaraan Ahok di depan Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (9/5).

Orasinya itu direkam, disebarluaskan, memicu kemarahan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo --yang merasa “kenapa lagi-lagi semua hal harus ditimpakan jadi salah Jokowi”, hingga berakhir dengan pelaporan atas si orator oleh seseorang bernama Kan Hiung kepada Polda Metro Jaya.

Veronica Koman, si orator, dianggap “terindikasi kuat menghina rezim pemerintahan Jokowi dan rezim pemerintahan Pak SBY.” Ia dilaporkan melanggar Pasal 137 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan dugaan menghina Presiden.

Pasal 137 ayat (1) KUHP berbunyi, “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan…”

ADVERTISEMENT

Sebelum Veronica dilaporkan ke polisi pun oleh Kan Hiung pun, Mendagri berniat melakukan hal serupa: membawa perkara tersebut ke proses hukum.

“Apa maksud pernyataan terbukanya yang memprovokasi, memfitnah, dengan kata-kata tidak pantas. Kalau dalam satu minggu tidak klarifikasi dan meminta maaf terbuka di media nasional, saya sebagai pembantu Presiden, warga negara RI, dan Mendagri, akan melaporkan ke polisi,” kata Tjahjo.

“Saya Mendagri, bagian dari rezim pemerintahan Pak Jokowi, merasa tersinggung,” ujar Tjahjo. Itu sebabnya ia meminta Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri untuk menyelidiki video aksi orasi tersebut, dan melacak siapa si orator.

“Dirjen Politik Kemendagri dalam waktu cepat, tepat, mampu melacak siapa yang bersangkutan, termasuk keluarga dan aktivitasnya,” kata Tjahjo.

ADVERTISEMENT

Tak ada yang ragu pemerintah dapat melakukan apapun terhadap warga negaranya. Dan sah-sah saja Tjahjo kesal karena pemerintahan Jokowi lagi-lagi dituding sebagai biang kerok.

Apapun, ucapan Tjahjo sontak menyalakan alarm dan mengirim getar kengerian ke penjuru negeri.

Bagaimana nantinya dengan aksi-aksi demonstrasi yang mengritik keras pemerintah saat ini? Apakah para pelakunya pun terancam diseret ke ranah hukum?

Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan: apakah aksi Veronica tersebut bagian dari penghinaan terhadap presiden, atau kebebasan berekspresi yang merupakan hak asasi tiap individu.

Ayat (2) Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

Sementara ayat (3) pasal yang sama menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

ADVERTISEMENT

Jadi apa yang menjadi batas antara “menghina” dan “hak menyatakan pikiran dan mengeluarkan pendapat”?

Apakah kini setelah Orde Baru 19 tahun tumbang, orang-orang yang dianggap menghina rezim akan kembali ditangkapi seperti pada masa Suharto?

Mugiyanto Sipin, Senior Program Officer di Human Rights and Democracy (INFID), mengatakan batasan kebebasan berpendapat dan menghina sesungguhnya jelas.

“Kalau misalnya dia menyerukan angkat senjata atau bakar Istana, that’s a crime, hate speech. Karena dia mengajak orang, jadi ada dampak langsung yang ditimbulkan. Tapi jika menyatakan pendapat, itu free speech yang tidak boleh ditindak,” kata Mugiyanto kepada kumparan di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Senin (15/5).

ADVERTISEMENT

Sementara Ifdhal Kasim, yang pernah menjabat sebagai Ketua Komnas HAM, dalam salah satu tulisannya di website Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang mengkaji sistem peradilan pidana dan hukum di Indonesia, mencoba menjelaskan batas hak atas kebebasan berekspresi dengan hak atas kehormatan atau reputasi.

“Keduanya harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Dalam konteks tanggung jawab itu, negara dapat melakukan derogation (pengurangan) atau pembatasan terhadap kedua hak tersebut (ekspresi dan reputasi),” tulis Ifdhal.

Namun, imbuh Ifdhal, izin derogation tak lantas membuat negara dapat bertindak semaunya. Ada ketentuan yang membatasi: tidak boleh merusak perlindungan HAM secara keseluruhan.

Derogation, dengan demikian, harus berdasarkan prinsip berikut: dinyatakan melalui hukum, demi ketertiban umum, kesehatan dan moral publik, keamanan nasional, keamanan publik, hak dan kebebasan orang lain, hak dan reputasi orang lain.

ADVERTISEMENT

Prinsip-prinsip tersebut juga tertuang dalam Pasal 28 J UUD 1945 yang berbunyi, “(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Ifdhal menegaskan, prinsip-prinsip pembatasan itu harus diterapkan dengan cara yang tidak melemahkan esensi suatu hak yang diakui oleh UUD.

“Artinya, suatu UU tidak dapat dijadikan excuse untuk melanggar satu atau lebih hal yang diakui oleh UUD. …. (Pembatasan) dapat diberlakukan apabila memang ditujukan secara benar untuk kepentingan melindungi reputasi atau kehormatan seseorang, bukan disalahgunakan untuk membungkam kritik dan memberangus kebebasan berekspresi.”

ADVERTISEMENT

Maraknya penyalahgunaan itulah, ujar Ifdhal, yang menyebabkan banyak negara telah menghapus pasal pidana terkait pencemaran nama baik atau penghinaan.

Reformasi tak lantas menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) sepanjang tahun 2014 mencatat terdapat 22 kasus larangan berekspresi yang terjadi di 8 provinsi di Indonesia.

“Tahun 2014, Yogyakarta menjadi wilayah paling intoleran dengan 7 kasus kebebasan berekspresi. Sepanjang tahun itu, pelarangan diskusi menjadi kasus terbanyak, yakni 7 kasus. Sementara pelaku yang paling sering melakukan pelanggaran kebebasan berekspresi adalah Kepolisian, dan korban terbanyak dengan jumlah 9 kasus adalah masyarakat,” demikian catatan Elsam.

Dari 22 kasus pada 2014 itu, selain 7 kasus pelarangan diskusi, 6 lainnya ialah pembubaran diskusi, 6 pembubaran demonstrasi damai, dan 3 pelarangan film. Sementara korban selain 9 orang yang berasal dari masyarakat, 7 lainnya dari organisasi nonpemerintah dan 6 sisanya dari kelompok akademis.

ADVERTISEMENT

Pelaku pelanggaran kebebasan berekspresi ialah polisi (12 kasus), organisasi masyarakat (7 kasus), Lembaga Sensor Film (2), dan rektor (1).

Sementara Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), jaringan penggerak kebebasan berekspresi di kawasan Asia Tenggara, menyatakan sepanjang 2015 hingga Mei 2017, terdapat 60 kasus pelanggaran atas hak berkumpul dan berpendapat.

Terkait berbagai pelanggaran kasus kebebasan berekspresi itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menolak untuk menjawab ketika ditemui di kantornya usai rapat, Senin awal pekan ini.

“Jangan semua tanya saya,” ujarnya singkat.

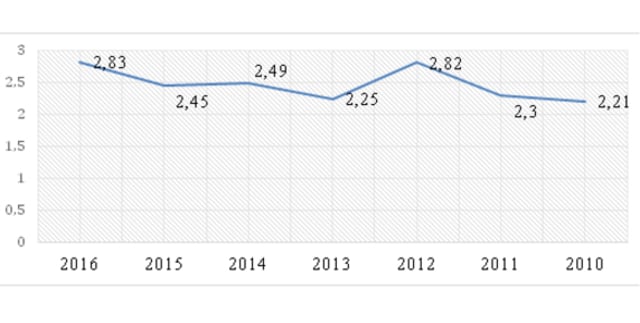

SETARA Institute for Democracy and Peace, LSM yang melakukan penelitian dan advokasi terkait demokrasi, kebebasan politik, dan HAM, akhir tahun 2016 merilis skor indeks kinerja HAM pemerintah yang berada di angka 2,86 --naik tipis 0,38 poin dari tahun sebelumnya 2,48.

ADVERTISEMENT

Peningkatan tersebut, meski tak signifikan, cukup menggambarkan kepercayaan publik terhadap janji Jokowi yang mengatakan pada tahun ketiga kepemimpinannya akan fokus membenahi ranah hukum dan HAM.

Indeks kinerja HAM tersebut didapat melalui survei bermetode purposive sampling di 19 provinsi pada 5 November-5 Desember 2016 dengan angket atau kuesioner via website yang melibatkan 202 ahli dari kalangan akademisi, peneliti, aktivis, tokoh masyarakat, dan lain-lain.

Dalam skala pengukuran indeks tersebut, ditetapkan angka 0 sampai 7, dengan skor terendah 0 dan skor tertinggi 7.

Terdapat 8 parameter yang digunakan dalam survei, yakni penyelesaian pelanggaran kasus HAM masa lalu, kebebasan berekspresi dan berserikat, kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak warga untuk merasa aman dan dilindungi, penghapusan hukuman mati, penghapusan diskriminasi, hak atas ekonomi sosial dan budaya, serta Rencana Aksi Nasional HAM dan kinerja lembaga HAM.

ADVERTISEMENT

Pembatasan kebebasan berekspresi (derogation), terutama dengan alasan demi keamanan nasional, bukannya akan berakhir dalam waktu singkat. Jokowi sendiri yang memastikan hal itu dengan menggunakan istilah “menggebuk” yang memunculkan trauma masa lalu.

“Negara Pancasila itu sudah final. Tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau ada ormas yang seperti itu (bertentangan dengan Pancasila), kita gebuk, kita tendang. (Soal PKI) juga jangan ditanyakan lagi. Payung hukumnya jelas: Tap MPRS.”

Jokowi mengatakan hal itu di hadapan 1.500 prajurit TNI di Kepulauan Natuna, Jumat (19/5).

Jokowi tak main-main. Sebelas hari sebelumnya, pemerintah mengumumkan pelarangan Hizbut Tahrir Indonesia yang mengusung ideologi tak searah dengan Pancasila.

ADVERTISEMENT

Pilihan kata “gebuk” oleh Jokowi dikritik antara lain oleh Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid. Terlebih istilah itu populer pada era Soeharto, seakan membangkitkan bayang kelam Orde Baru dengan segala represinya.

“Lebih baik Presiden gunakan istilah yang ada dalam nomenklatur kelembagaan presiden, yang ada dalam kerangka konstitusi ketimbang menggunakan istilah politis,” kata Usman, Sabtu (20/5), sehari sesudah Jokowi mengeluarkan kata “gebuk” di hadapan seribuan tentara.

Kata “gebuk” dikhawatirkan Usman menimbulkan salah tafsir, sebab dahulu kerap digunakan rezim Soeharto sebagai alat untuk membebaskan aparat membungkam suara kritis rakyat.

“Itu seperti membolehkan aparat tingkat bawah untuk menggunakan kekerasan. Kita harus mengingatkan kembali Presiden bahwa ini bukan lagi zamannya menggunakan kekerasan --menggunakan “menggebuk” dalam artian membungkam kebebasan, membubarkan organisasi tanpa proses yang benar,” ujar Usman.

ADVERTISEMENT

Jokowi memang memiliki tantangan tersendiri yang berbeda dengan para pendahulunya. Pada masanya kini misal, jaring media sosial menggurita-berkelindan dengan hoax, dan masyarakat amat mudah terbelah memakannya.

Namun bila penanganan pemerintah tak hati-hati, kebijakan yang dimaksudkan untuk menjadi solusi itu bisa berbalik jadi blunder. Salah satunya sertifikasi ulama yang digagas Kementerian Agama dan lantas memantik protes sebagian kalangan.

Sertifikasi atau standardisasi yang dimaksudkan untuk menghindari 3 jenis ulama itu --bukan ahli agama tapi memosisikan sebagai uztaz, mendalami agama tapi tak cukup memiliki wawasan kebangsaan, dan mengerti agama tapi menafikannya demi nasionalisme-- justru dicemaskan bakal membatasi dakwah.

Tak kurang, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia mengatakan, tak mudah untuk mengatur dakwah di Indonesia.

ADVERTISEMENT

Kemenag sendiri mengusulkan sertifikasi ulama berdasarkan aspirasi masyarakat yang khawatir melihat kecenderungan beberapa masjid memakai ulama yang justru memicu perpecahan umat. Mereka masih mengkaji ide tersebut dengan meminta masukan dari banyak pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lain.

Berbagai isu sensitif terkait suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA) menjadi PR sulit bagi pemerintah masa kini yang berjalan di titian Reformasi --membuat konsolidasi demokrasi di negeri ini belum lagi berbuah menjadi kematangan demokrasi.