Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.103.0

ADVERTISEMENT

Tiap kata yang kau ucapkan selalu berarti kapan.

Tiap kata yang aku kecupkan melulu berarti akan.

ADVERTISEMENT

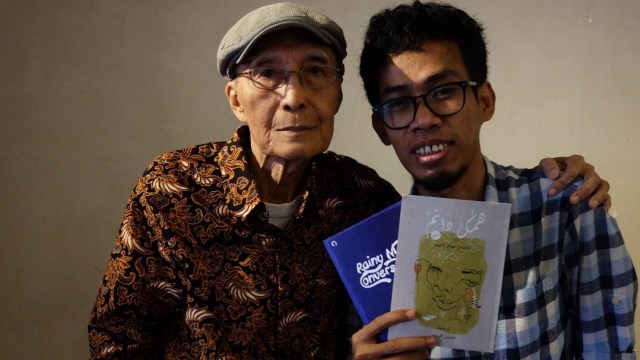

Aan Mansyur mungkin Anda kenal lewat puisi-puisi yang dibacakan Nicholas Saputra di film Apa Apa dengan Cinta 2. Kalimat “kau yang panas di kening, kau yang dingin di kenang” begitu membekas, diucapkan Rangga, pecinta yang tengah dalam masa pesakitannya di New York, Amerika Serikat.

"Sebetulnya enggak bisa dibilang tema cinta, sih. Bahkan ketika menuliskan kumpulan puisi yang terakhir (Tidak Ada New York Hari Ini) pun tidak begitu,” kata Aan saat berbincang dengan kumparan, Minggu (12/2),

Ia setengah tertawa sebelum menjawab pertanyaan tersebut.

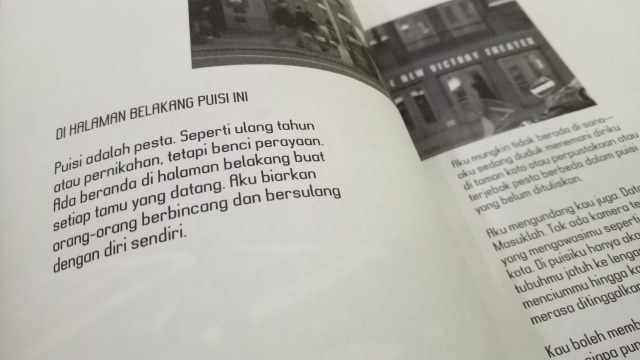

Bagi Aan, unsur cinta dalam puisi-puisinya ditempatkan untuk berperan sebagai “pintu”, yang menghubungkan ruang di kepala pembaca dengan kemungkinan ruang-ruang lain yang ditawarkan puisinya.

“Cinta memang bagian yang selalu saya letakkan paling permukaan. Karena bagi saya, itulah tema yang bisa menjangkau siapapun,” katanya.

ADVERTISEMENT

Aan punya misi khusus. Dengan menggunakan urusan cinta sebagai pintu, ia berharap puisinya akan lebih dekat dan terjangkau oleh banyak kalangan.

“Maksud saya, siapa yang tidak pernah sakit hati? Siapa yang tidak pernah jatuh cinta?” tanyanya beretorika, lalu tersenyum.

Ia meyakini metode cinta-pintu itu akan membuat argumen-argumen dan isi yang terkandung dalam puisinya, yang ada di balik pintu-cinta tersebut, lebih mudah sampai ke kepala pembaca.

“Saya sendiri enggak pernah kepikiran bahwa saya mau menulis puisi-puisi cinta. Cuma saya tahu persis bahwa yang paling mudah menyentuh, terutama pembaca-pembaca muda, adalah meletakkan urusan semacam itu (percintaan) di permukaan puisi saya,” kata dia.

“Puisi kan sebenarnya media yang punya kemampuan untuk menyampaikan hal yang berlapis-lapis. Saya kira kata-kata mampu melakukan itu, terutama lewat media puisi.”

ADVERTISEMENT

“Di lapisan kedua, ketiga, dan seterusnya, barulah saya dengan sangat sadar meletakkan urusan-urusan lain: sosial politik, urusan-urusan yang lebih reflektif lagi, dan seterusnya,” ujarnya panjang lebar.

Aan tak sepenuhnya rela karyanya dibagai sekedar persoalan melankolis dan sentimentil belaka.

Ketika ada yang bertanya tentang cinta, apakah

Sungguh yang dibutuhkan adalah kemewahan

Kata-kata atau cukup ketidaksempurnaan

kita?

“Dia bisa menjangkau banyak urusan yang lebih luas dari sekadar hubungan asmara,” kata dia. Baginya, puisi bukan cuma permainan kata.

Meski demikian, Aan juga sadar tak mudah bagi kebanyakan orang untuk tiba-tiba mendalami puisi dan memahami artian lebih dalam dari makna yang ada di baliknya.

Salah satu masalah akut, menurutnya, justru penulisan puisi itu sendiri.

ADVERTISEMENT

“Saya selalu merasa bahwa terlalu banyak penyair di Indonesia, atau orang-orang yang menulis puisi di Indonesia, hanya ingin menulis puisi bagi sesamanya penyair,” kata dia.

Aan sendiri merasa puisinya bukan puisi-puisi yang bagus. Namun begitu, dia juga kritis terhadap puisi-puisi rumit yang kerap ditelurkan penyair lain.

“Saya tahu banyak sekali penyair yang lebih bagus, tapi saya selalu merasa membaca buku-buku puisi adalah pekerjaan hanya segelintir orang, dan bagi saya itu bukan sesuatu yang bagus,” rutuknya.

Ia menambahkan, apa gunanya menulis karya yang cuma bisa dipahami orang-orang di dalam lingkaran kecilnya saja?

“Kalau jadi seperti itu ya puisi ini hanya akan beredar di antara orang-orang yang benar-benar memahaminya sendiri. Menurutku ya sayang aja,” tambahnya.

ADVERTISEMENT

Aan menilai, dengan tidak membuminya puisi, pemikiran dan argumen sastrawan hanya akan menggantung di awan.

“Misalnya anak-anak yang masuk perguruan tinggi sekarang, mereka enggak tahu Reformasi. Kalau kamu mau teriak-teriak mengajak mereka membaca esai tentang Reformasi ya nggak maulah mereka. Bukan hanya nggak mau, mereka juga nggak mampu,” kata dia.

Menurut Aan, ada jarak terhadap pemahaman beberapa isu yang amat penting di negara ini. Bahkan walau kemajuan teknologi komunikasi berusaha sekuat apapun untuk mencoba menjembataninya.

Bandara dan udara memisahkan New York

dan Jakarta. Resah di dadamu dan rahasia

yang menanti di jantung puisi ini dipisah

kata-kata

Dan itu tidak tertolong apabila cara yang digunakan adalah metode “ceramah” atau pemaksaan informasi satu arah.

ADVERTISEMENT

“Menurutku dibutuhkan sejumlah cara untuk mereka mengenali hal-hal semacam itu. Misalnya saya pernah menulis buku puisi yang judulnya Cinta yang Marah,” tutur Aan.

“Itu sebetulnya cerita tentang 11 tahun Reformasi. Dia bercerita tentang apa itu Reformasi, semacam apa. Tapi, orang bisa membacanya sebagai kisah cinta orang yang terperangkap masa lalu dan masa depan,” jelasnya soal kumpulan 21 sajak yang terbit di tahun 2009 tersebut.

“Tapi sebetulnya saya mau bicarakan hal lebih jauh, karena toh buku puisi itu datang dari hasil riset tentang membaca selama satu tahun semua opini-opini di media tentang apa yang terjadi setelah 10 tahun Reformasi.”

“Maksud saya, kalau buku puisi itu kemudian hanya dibaca sama orang-orang yang ngerti tentang Reformasi, terus apa gunanya buku puisi saya? Memang harus saya usahakan orang-orang yang saya inginkan mengetahui lebih jauh tentang persoalan sosio-ekonomi-politik negara ini untuk tahu,” jelasnya panjang lebar.

ADVERTISEMENT

Dan menurut Aan, keadaan tersebut tak dibantu dengan cara bagaimana Sastra dan Bahasa Indonesia diajarkan di bangku sekolah.

“Sejak kecil kita belajar puisi di pelajaran-pelajaran Sastra dan Bahasa Indonesia. Puisi kita anggap sebagai suatu yang rumit,” keluhnya.

“Maksudnya, kita diajarkan di sekolah oleh guru-guru yang sebetulnya bukan orang-orang yang terbiasa menulis puisi, bukan orang-orang yang menyukai puisi.

Sehingga kemudian tumbuh pemahaman bahwa puisi itu adalah sesuatu yang rumit,” kata pria yang kini tinggal di Makassar tersebut.

“Akibatnya, adalah, tumbuh pemahaman bahwa puisi itu adalah sesuatu yang rumit. Jadi kalau dia nggak rumit, dia bukan puisi. Kalau bukan cuma pengarangnya dan Tuhan yang tahu, maka bukan puisi. Saya tumbuh di pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang seperti itu, dan saya merasa, ‘Masa sih harus seperti itu?’"

ADVERTISEMENT

Puisi tidak menyelamatkan apapun, namun memberi

Keberanian membuka jendela dan pintu pada pagi hari.

“Tentu saja juga bukan berarti bahwa puisi itu kemudian berubah menjadi lebih dangkal. Enggak. Saya harus membayangkan bahwa pembaca saya latar belakangnya macam-macam. Dia bisa datang dari kalangan yang usianya sangat beragam,” ujar Aan.

“Maka dari itu, saya membutuhkan lebih banyak, semacam, ‘pintu’ di puisi saya untuk mereka (pembaca) datang dan menemukan apa yang mereka cari sendiri,” ungkapnya.

Pintu itu adalah unsur cinta yang selama ini dinilai lekat dengan karya-karya Aan Mansyur.

“Menurutku, (cinta) itu pintu paling umum untuk siapa saja bisa masuk. Bagi saya, di sana urusannya ketika saya menulis puisi cinta,” kata Aan.

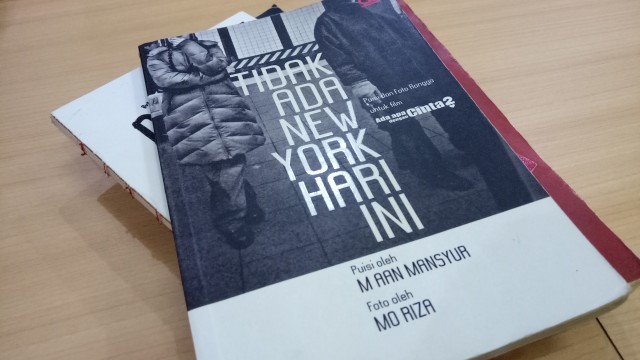

Lalu bagaimana dengan buku puisi Tidak Ada New York Hari Ini? Itu jelas menjadi pengiring sebuah film cinta…

ADVERTISEMENT

“Ketika menulis buku Tidak Ada New York Hari Ini itu, yang saya bayangkan adalah saya ingin menulis satu buku puisi yang sebetulnya ditujukan untuk orang-orang yang selama ini tidak senang membaca puisi. Jadi terutama anak muda,” kata Aan.

Caranya mengonfirmasi argumennya terkait pintu-cinta adalah membungkusnya dengan unsur romansa yang kebetulan sangat lekat dengan tema filmnya.

Ia melanjutkan, meski tidak dimaksudkan secara khusus sebagai puisi cinta, sebuah puisi selalu bisa menjadi puisi cinta. Ia setengah mengeluh dan setengah mensyukuri, bahwa dalam Bahasa Indonesia, cinta dapat diartikan ke dalam banyak hal, mulai dari menghormati tetangga hingga urusan asmara dua sejoli.

“Misalnya di Tidak Ada New York Hari Ini. Itu sebenarnya satu gambaran bahwa kalau kamu jauh dari orang yang kamu sayangi, sebenarnya kamu tidak berada di tempat kamu berada sekarang. Jadi meskipun dia di New York, sebenarnya dia tidak di New York. Jadi nggak ada New York. Dia tetap merasa di Jakarta,” kata lelaki yang telah menerbitkan sekitar 27 karya tersebut.

ADVERTISEMENT

Bahwa, ujar Aan, Tidak Ada New York Hari Ini bukan hanya soal cinta Rangga kepada Cinta dan bagaimana mereka merasa saling kehilangan.

“Itu konteks ceritanya, itu konteks cintanya. Tapi lapisan lainnya bisa lebih dari itu,” kata dia.

Baginya, keterpisahan Rangga yang berada di New York dengan Cinta yang ada di Jakarta menunjukkan hal-hal reflektif lain.

“Lapisan lainnya kayak lapisan sosial politiknya. Saya tahu persis bahwa pasti orang akan membayangkan setting-nya Jakarta dan New York. Dan ketika kita menyebut kata New York, saya langsung membayangkan relasi kuasa antara dunia pertama dan dunia ketiga.”

“Walaupun orang membayangkan New York itu pusat dunia, jadi kalau ada orang yang bisa menghapus New York, itu seperti menghapus pusat dunia,” ujar Aan.

ADVERTISEMENT

Baginya, justru sekuat dan semenderita itulah peranan yang diusung Rangga. Ia, yang notabene berada di pusat dunia, justru berkeras untuk “menghapuskan” yang dekat dan nyata, serta “menggantikannya” lewat memori yang jauh tempat Cinta berada.

Rangga menolak eksistensi yang material lewat kuat perasaannya yang imateriil, menafikan ketimpangan kuasa antarnegara dan justru melawan menggunakan cinta.

Puisi Aan yang sekilas tampak sederhana, jelas bertolak belakang dengan penjelasannya yang panjang dan “berapi-api”. Di balik kesederhanaan itu, seperti ia katakan, tersimpan lapisan makna.

Tidak ada New York hari ini.

Tidak ada New York kemarin.

Aku sendiri dan tidak berada di sini.

Semua orang adalah orang lain.

Bahasa ibu adalah kamar tidurku.

Kupeluk tubuh sendiri.

Dan cinta--kau tak ingin aku

mematikan mata lampu

Jendela terbuka

dan masa lampau memasukiku sebagai angin.

Meriang. Meriang. Aku meriang.

Kau yang panas di kening.

Kau yang dingin di kenang.

Anda mencari cinta? Simak kisah-kisah berikut di kolam cinta kami

ADVERTISEMENT