Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.103.0

Kala UU ITE Makan Korban Rakyat Sendiri di Era Reformasi

23 Mei 2017 12:59 WIB

Diperbarui 14 Maret 2019 21:16 WIB

ADVERTISEMENT

Sembilan belas tahun Reformasi berlalu dan jerat represi masih terpancang membatasi gerak bebas masyarakat.

ADVERTISEMENT

Ketika di tahun 1998 Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia ditandatangani untuk menjadi pondasi untuk, salah satunya, menjamin kebebasan berekspresi di Indonesia, justru 10 tahun kemudian di 2008 undang-undang yang balik membatasi kebebasan masyarakat dicanangkan kembali.

Undang-undang itu, yang telah mengirimkan ratusan orang ke bui dalam waktu kurang dari 10 tahun masa berlakunya, adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik, atau diringkas dengan sebutan UU ITE.

Undang-undang ini tentu tak sepenuhnya buruk. Berbagai aturan di dalamnya, seperti soal tanda tangan eletronik yang sebelumnya tak punya kekuatan hukum, sampai ketentuan soal hak kekayaan intelektual, makin relevan dengan perkembangan teknologi saat ini.

Namun demikian, hadirnya beberapa pasal sisipan membuat undang-undang tersebut justru beralih dari fitrah awalnya.

ADVERTISEMENT

[Baca juga: Hantu Orde Baru di Kampus-kampus]

Pasal-pasal Bermasalah

Seperti yang terjabar di asasnya, UU ITE dibuat untuk melindungi kepentingan negara, publik, dan swasta dari kejahatan siber (cyber crime). Menurut Damar Juniarto, Koordinator Regional Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), aspirasi untuk membentuk UU ITE sebetulnya dimulai dari tindakan-tindakan kriminal seperti carding dan Voice over Internet Protocol (VOIP).

Meski begitu, ketika naskah akademik buatan tim gabungan UI dan ITB diajukan ke Badan Legislatif di DPR, institusi terakhir tersebut menambahkan beberapa pasal yang sebelumnya tak ada.

“Waktu itu draf Rancangan UU ITE mengatur, yang disebut cyber crime itu penipuan, pornografi, judi, karena memang ada undang-undang lain yang mengatur soal itu,” kata Damar pada kumparan (kumparan.com), Rabu (17/5).

ADVERTISEMENT

Namun ketika undang-undang tersebut disahkan, beberapa pasal gaib muncul. Pasal-pasal seperti 27, 28, dan 29 yang memuat tindak kriminal seperti pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3), penodaan suku, agama, dan ras (Pasal 28 ayat 2), dan tindakan pemerasan, pengancaman, serta menakut-nakuti (Pasal 27 ayat 4 dan Pasal 29).

Penyisipan pasal-pasal tambahan ini, menurut kesaksian Damar, terjadi ketika proses pembuatan undang-undang berada di tahap pembahasan Badan Legislatif DPR (Baleg).

“Begitu masuk ke DPR dan fasenya sampai ke Baleg, Baleg melihat, ‘Loh, kok nggak ada aturan yang mengatur soal yang lain-lain, aturannya kok kurang kuat di konten?’ Nah, barulah si Baleg DPR itu memasukkan persoalan pencemaran nama baik, penodaan agama, dan ancaman hukum lain,” kata Damar.

ADVERTISEMENT

Di situlah, ujar Damar, UU ITE memasukkan hal-hal yang sebetulnya tak langsung berkaitan dengan konsep cyber crime di dunia akademik.

“Ini juga ada ceritanya, kenapa dulu kelompok masyarakat sipil kaget tiba-tiba ada pasal itu, padahal di naskah akademiknya nggak ada,” ujar Damar, menceritakan mengapa pasal-pasal tersebut lolos dari perhatian LSM-LSM yang sedari awal mengikuti pembuatan UU ITE.

“Jadi tahun itu, perhatian kelompok masyarakat sipil itu pada UU Penyiaran, yang lagi bermasalah juga. Perhatian tersita ke sana, jadi nggak ada yang ngawasin nih [UU ITE], karena lihat naskah akademiknya, ‘Oh, oke nih.’ Begitu jadi, loh kok ada pasal itu?”

Masalahnya, pasal-pasal tersebut sangat memungkinkan terjadinya penyelewengan dalam penggunaannya. Redaksi dari pasal-pasal itu kerap memuat kata-kata multitafsir yang tak memiliki penjelasan memadai. Sederhananya, status pasal karet cocok menjadi julukan beberapa pasal tersebut.

ADVERTISEMENT

Misalnya yang terlihat jelas pada Pasal 27 ayat (3). Kata-kata mendistribusikan dan mentransmisikan bisa dimaknai sangat luas. Ia tidak membedakan mana komunikasi privat dan mana komunikasi publik. Akibatnya, semua hal, asalkan melalui medium internet, bisa saja masuk dalam kategori ini.

Sementara itu, kata-kata mentransmisikan juga bisa melibatkan pihak penyelenggara sistem komunikasi dan pengembang. Apakah, ketika ada konten yang mencemarkan nama baik, provider internet juga bersalah?

Juga perihal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebenarnya tak semua menjadi urusan negara. Pada Pasal 310 KUHP, dijelaskan ada beberapa kategori penghinaan yang berbeda. Misalnya, Pasal 310 KUHP ayat (3) menjelaskan bahwa “...tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

ADVERTISEMENT

Sementara UU ITE tak menjelaskan apapun terkait pasal-pasal pencemaran nama baik tersebut. Pada bagian penjelasan hanya tertulis dua kata yang tak membantu: cukup jelas. Dan ini tak hanya terjadi pada Pasal 27 ayat (3), namun juga Pasal 28 ayat (2) soal rasa kebencian yang terlalu luas definisinya, serta Pasal 29 soal ancaman kekerasan dan menakut-nakuti yang pengartiannya bisa sangat subyektif.

Hukum Tak Terjangkau

Keadaan tersebut mencerminkan masalah lain dalam UU ITE. Beberapa pasal sisipan tersebut sebetulnya sudah ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidata (KUHP), sehingga posisinya menjadi redundant atau mubazir karena ada aturan yang lahir sebelumnya dan bahkan lebih rinci.

Kacaunya lagi, atas masalah yang sama, pasal-pasal di UU ITE dan KUHP memiliki hukuman berbeda. Hukuman-hukuman pasal kriminalisasi di UU ITE termaktub pada Pasal 45. Di situ, tindak pelanggaran kesusilaan, pencemaran nama baik, dan pengancaman/pemerasan mendapatkan ancaman 6 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Bandingkan dengan ancaman hukuman di KUHP yang hanya paling lama 1 tahun 4 bulan dan denda sebatas Rp 4.500 (!).

ADVERTISEMENT

Sebetulnya ketika berada dalam pembahasan Badan Legislatif DPR, hukuman pasal-pasal sisipan tersebut hanya mentok di angka 4 tahun. Meski begitu, rancangan lama hukuman itu diprotes oleh kepolisian.

“Dia bilang kalau hukumannya empat tahun, jangan harap polisi bisa langsung menindak. Kan karena waktu itu kan jadi ada masalah VOIP, carding, jadi kalau cuma empat tahun kita nggak bisa langsung nindak. Jadi harus di atas lima tahun. Okelah, jadi keluar angka 6 tahun dan denda 1 miliar,” kisah Damar.

Masalahnya, jumlah hukuman yang sama juga diberlakukan pada pasal-pasal lain. Sementara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), apabila seseorang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun, ia harus ditahan saat melakukan proses persidangan.

ADVERTISEMENT

Ketidaksetujuan masyarakat terhadap pasal-pasal tersebut langsung mengudara. Wacana revisi berembus melihat penyalahgunaan undang-undang tersebut.

Masyarakat lambat laun menyadari bahwa fungsi UU ITE bergeser dari tujuan awalnya memberi payung hukum dan perlindungan segenap stakeholder internet, menjadi alat balas dendam orang-orang kuat terhadap pihak-pihak yang tak mereka senangi.

Hal ini terjadi karena adanya pasal-pasal karet di dalam undang-undang itu sendiri. Termaktub dalam pasal 27, 28, 30, dan 36, UU ITE memuat pasal-pasal kriminalisasi yang tak ayal menjadi bahan penyalahgunaan hukum oleh orang-orang berkuasa, minimal oleh mereka yang berkeadaan ekonomi sangat baik.

Mengapa demikian?

“Orang kalau mau melapor pakai UU ITE itu kan delik aduan, kalau misalnya pakai pasal 27 ayat 3. Aduan itu artinya dia harus datang ke polisi, kemudian polisi harus bergerak sesuai dengan prosedurnya,” ucap Damar.

ADVERTISEMENT

Menurutnya, agar proses hukum berbasis UU ITE berjalan, dana yang dibutuhkan tidak sedikit.

“Budget untuk memproses itu semua, dari negara cuma Rp 5 juta --per kasus sampai pengadilan. Nggak mungkin untuk kasus UU ITE. Untuk forensik digital saja bisa sampai Rp 5-6 juta sendiri. Trus untuk manggil saksi yang lain, misal saksi ahli bahasa, itu kan Rp 1,5 juta.”

Pada akhirnya, UU ITE (dan kemungkinan produk-produk hukum lain) hanya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki uang berlebih. Dan itu berdampak pada motif dan tujuan pemanfaatan UU ITE itu sendiri.

“Kalau orang nggak punya cukup uang untuk bisa memproses itu, dia nggak akan ke mana-mana kasusnya,” ujar Damar.

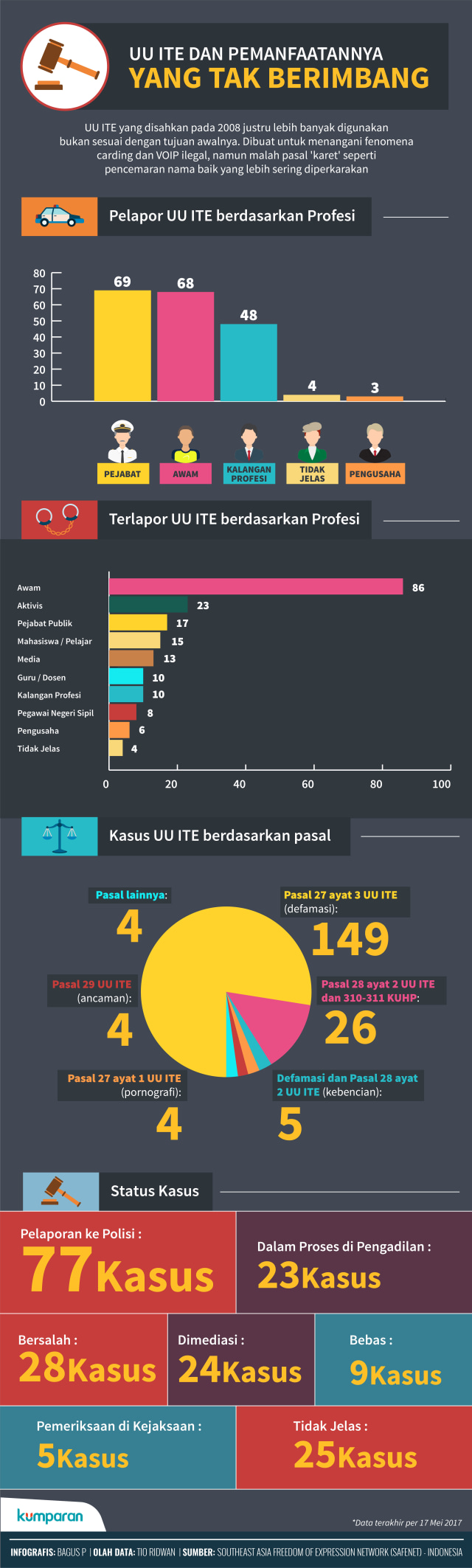

Pasal-pasal sisipan UU ITE itu, berdasarkan statistik SAFEnet, lebih banyak digunakan oleh orang-orang dengan status ekonomi dan sosial tinggi kepada orang-orang yang berada di kelas lebih rendah secara ekonomi dan lemah secara sosial-politik.

ADVERTISEMENT

Dari 192 kasus yang dicatat SAFEnet, 44 persen orang yang dilaporkan adalah orang awam, termasuk buruh, karyawan, dan ibu rumah tangga. Sementara itu, ada 23 orang aktivis (11 persen) yang menjadi pihak terlapor. Dan pejabat serta aparatur negara (dari polisi, kepala instansi, hingga menteri) hanya pernah 17 kali (8 persen) dilaporkan.

Kelompok yang sama menjadi pihak pelapor sebanyak 69 kali, atau lebih dari 35 persen. Dan kasus terbanyak? Jelas: Pasal 27 ayat (3) soal pencemaran nama baik, sebanyak 149 kasus (77 persen).

Peninggalan Kolonial

Damar menyebut bahwa UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3) soal defamasi (pencemaran nama baik) selalu punya konstruksi asimetrik.

“Sudah pasti yang dilaporkan lebih lemah dari yang melaporkan,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

Ucapan itu tak berlebihan. Selain data yang menunjukkan hal demikian, secara historis pasal defamasi terkait erat dengan peninggalan kolonial Belanda. Pada awalnya, pencemaran nama baik digunakan oleh pemerintah Belanda untuk menghindarkan penghinaan terhadap Ratu Belanda.

Hukum itu akhirnya diadopsi pemerintah Indonesia dalam pasal-pasal KUHP. Meski diubah menjadi “dapat dipergunakan oleh orang-orang biasa,” tetap saja premis awal penggunaan pasal tersebut adalah mencemarkan nama “baik”, dan perkataan orang akan membuatnya menjadi buruk.

“Dari awal pasal defamasi atau pencemaran nama baik itu berdiri memihak siapapun yang melaporkan,” kata Damar.

Bahan Barter Kasus

Dengan kondisi pasal-pasal yang tidak matang dan kerap rancu tersebut, pada praktiknya UU ITE kerap digunakan untuk balas dendam atau barter kasus antara dua pihak bertikai.

ADVERTISEMENT

Contoh terjadi dalam kasus Wisni di Bandung pada 2015. Wisni adalah seorang ibu rumah tangga yang tengah menggugat cerai suaminya. Ketika dalam proses perceraian, Wisni mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan melaporkan suaminya ke polisi. Hal tersebut lalu dibalas oleh suaminya dengan melaporkan Wisni dengan UU ITE Pasal 27 ayat (1), yaitu penyebaran muatan asusila.

Saat itu, suami Wisni mengajukan barang bukti percakapan Facebook Messenger antara Wisni dan teman laki-lakinya. Ia menunjukkan percakapan-percakapan tak pantas yang terjadi di chat pribadi tersebut --meski kemudian hasil forensik digital menunjukkan chat-chat tersebut adalah palsu dan buatan suami Wisni sendiri.

Print out percakapan palsu itu dibaca di sidang di Pengadilan Negeri Bandung, dan Wisni dinyatakan bersalah dengan ganjaran hukuman 5 bulan penjara.

ADVERTISEMENT

Suami Wisni sempat berujar pada Wisni, bahwa apabila ia tak melanjutkan laporan KDRT ke polisi dan apabila Wisni sepakat untuk tak dapat harta gono-gini apapun dari suaminya, suaminya itu akan mencabut aduan UU ITE tersebut. Meski begitu, Wisni menolak, dan akhirnya bisa bebas ketika mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Bandung.

Revisi

Setelah didesak selama bertahun-tahun, pemerintahan Jokowi di melalui Menkominfo Rudiantara akhirnya mengajukan revisi UU ITE. Meski demikian, tampaknya revisi UU ITE itu tak berhasil memperbaiki keadaan.

“Yang direvisi cuma ancaman hukumannya, [Pasal] 45, kan? Dari 6 tahun jadi 4 tahun, khusus untuk [Pasal] 27 ayat (3). Sisanya sama,” ujar Damar.

ADVERTISEMENT

Selain mengurangi waktu ancaman penjara, hukumam denda pasal tersebut juga dikurangi menjadi Rp 750 juta, dari yang semula Rp 1 miliar.

Mengapa hanya hukuman Pasal 27 ayat (3) yang diubah, adalah karena konteks yang terjadi November 2016, saat kasus-kasus penggunaan pasal tersebut sedang tinggi-tingginya di Indonesia. Sayangnya di luar itu, pasal-pasal sisipan lain seperti penistaan agama, pengancaman, dan asusila masih punya ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Malahan, akibat revisi November tahun 2016 itu, DPR justru menambah pasal yang sebenarnya tak punya peran mendesak dalam khazanah kehidupan masyarakat Indonesia. Pasal tersebut adalah Pasal 26 ayat (3) hingga (5), yaitu hak untuk dilupakan. Masalahnya, penempelan pasal tersebut juga terkesan prematur.

ADVERTISEMENT

“Agak aneh. Right to be forgotten bukan menghapus informasi. Right to be forgotten adalah hak yang diperjuangkan oleh banyak pihak, terutama di Eropa dan Amerika Latin, untuk membuat informasi tidak bisa dicari di Google Search. Kan beda sama menghapus?”

Selain dua perubahan tak tepat sasaran tersebut, revisi UU ITE bulan November lalu juga memberikan satu kekuatan absolut pada negara untuk dapat menutup atau memblokir website yang dinilai menyebarkan muatan yang dilarang perundang-undangan.

Hal ini diatur pada Pasal 40 ayat (2a) dan (2b), yang membuat pemerintah Indonesia tak perlu meminta pendapat ke kelompok masyarakat --dulunya pada Panel Blokir-- sebelum menutup sebuah website. Contohnya sudah dilakukan ketika Menkominfo memblokir 9 situs yang diduga menyebar hoax pada akhir tahun lalu.

ADVERTISEMENT

Soal revisi pada Pasal 27 ayat (3) itu, Menteri Kominfo Rudiantara sendiri bertujuan mencari formula hukuman yang tegas namun juga tak perlu bertindak terlampau keras dengan langsung menahan. Ia menyebut ada kegerahan pada kemungkinan penggunaan media sosial yang kebablasan dan adanya tensi yang makin tinggi.

Maka, pilihan mengurangi hukuman dari enam ke empat tahun menjadi pilihan. "Dengan penurunan ancaman ini, pihak pelapor dan terlapor memiliki kedudukan yang sama hingga dapat dibuktikan di pengadilan siapa yang benar. Terlapor tidak perlu ditahan terlebih dahulu karena ancaman penjaranya di bawah 5 tahun," ucap Rudiantara menjelaskan keputusannya.

[Baca: “Timing” untuk Revisi UU ITE]